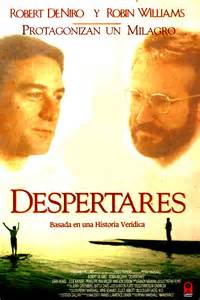

Despertando lo Dormido

En 1990 se estrenó la película Awakenings, traducida

en España como “Despertares”. Protagonizada por Robin Willians y Robert de

Niro, contaba la historia de un joven neurólogo que en el verano de 1969 quiso

probar un tratamiento experimental a base de L-Dopa con un grupo de enfermos

que llevaban más de 30 años sin moverse y sin establecer ningún contacto con

sus semejantes. A la sala de la residencia que ocupan estos pacientes, el personal

médico la denomina “el jardín”, porque su actividad es más propia de las

plantas que de los seres humanos.

El neurólogo en cuestión busca en las historias

clínicas de estos pacientes un posible denominador común que explique su estado

de hibernación y acaba descubriendo que todos padecieron la epidemia de

encefalitis letárgica que aconteció entre 1918 y 1926 y afectó a más de cinco

millones de personas en todo el mundo. Provocada por la mutación de un virus,

el Streptococus, que en su naturaleza original sólo causa infecciones de

garganta, esta enfermedad mató al 33% de los contagiados, otro 33% se

recuperaron totalmente y el 33% restante se vieron abocados a un estado de

aletargamiento crónico que suspendió sus vidas en el tiempo, condenándolos a

vegetar en hospitales de todo el planeta.

Las películas, por buenas que sean y por muy fieles

que quieran mantenerse a los contenidos de la obra original en la que se han

basado los guionistas, siempre incurren en la utilización de cierta dosis de

sensacionalismo y de exageración. Pero, en el caso de Despertares, ocurrió

justamente lo contrario y se pecó de demasiada modestia. Durante meses sus

protagonistas se metieron de lleno en la piel de sus respectivos personajes,

visitando el hospital en el que vivían los pacientes y ejercía el auténtico neurólogo,

que no era otro que Oliver Sacks. Esas visitas no se limitaron a los

breves minutos que los visitantes de ese tipo de instituciones suelen

dedicarles a sus parientes enfermos, sino que se prolongaron durante días. Los

actores se entrevistaron con Sacks y con algunos de los pacientes que habían

protagonizado tiempo atrás el rodaje de un documental en el que se registraban

sus peculiares casos. Algunos de esos enfermos insistían en que les grabasen

para dejar constancia de sus dificultades al tener que lidiar con los efectos

secundarios de la medicación experimental a la que les sometían. Robin Williams

llegó a mimetizarse tanto con Oliver Sacks que el propio Sacks acabó

inquietándose y entre ambos decidieron dejar de verse un tiempo para que Robin

pudiese crear su propio personaje. Y Robert de Niro se identificó tanto con

Leonard que, incluso cuando estaba fuera del rodaje, seguía practicando su

manera de andar, sus gestos, sus miradas.

El resultado fue un éxito, pero el final de la

película resultó menos esperanzador de lo que lo fue para algunos de los

pacientes reales. En la película se presupone que todos abandonan el

tratamiento y vuelven a su estado vegetativo, pero la realidad fue que algunos

de ellos prefirieron pelearse con los tics que les provocaba la L-DOPA antes

que aceptar volver a quedarse suspendidos y olvidados en un rincón.

Oliver Sacks nos dejó el 30 de agosto del año pasado,

víctima de una metástasis en el hígado, consecuencia de un melanoma ocular

diagnosticado nueve años antes. Tenía 82 años y buena parte de ellos los dedicó

al estudio y la práctica, no sólo de la neurología, sino también de la

botánica, de la química y de la literatura. Desde que en 1970 publicase su

primera obra, “Migraña”, vieron la luz una docena de libros más sobre diversos

temas relacionados con la neurología, pero desprendiéndola de tecnicismos y

centrándose más en lo que sentían los protagonistas de sus historias, unos

personajes basados en personas reales que él había tratado como pacientes. Sus

obras más conocidas son “Un antropólogo en Marte” y “El hombre que confundió a

su mujer con un sombrero”. Pero hubieron otras como “Musicofilia”, “Con una

sola pierna” o “En movimiento, una vida”, obra esta última en la que narra su

sorprendente autobiografía.

En sus obras nos desvela algunos de los secretos de

las agnosias visuales, del síndrome de la Tourette, de la ceguera para el

color, del poder de la música a la hora de recuperar recuerdos que creíamos

perdidos, de alucinaciones, del fenómeno del miembro fantasma en personas que

han padecido la amputación o la inutilidad temporal de una extremidad, o de

personas con autismo que han logrado conquistar su independencia, como es el

caso de Temple Grandin, cuya historia es una de las que se narran en “Un

antropólogo en Marte”.

Pero Sacks no habla sólo de sus pacientes, sino

también de sí mismo y de su vida, una vida complicada, aunque plagada de muy

ricas experiencias en todos los campos en los que se aventuró a entrar. Su

última obra, “Gratitud”, es un librito de apenas 35 páginas, compuesto por

cuatro relatos, en los que nos habla en primera persona y se despide,

consciente de que iba a morir, mostrándose profundamente agradecido por haber

vivido hasta los 82 años.

Sacks ha sabido difundir con sencillez la naturaleza

de los más complejos trastornos neurológicos, dejando a un lado la terminología

médica, para usar un lenguaje que puede entender todo el mundo. Es quizá esa

sencillez, esa capacidad suya de hacer que lo más difícil parezca tan fácil de

entender, lo que le hace más excepcional y más grande entre los grandes. Hombre

polifacético y con un deseo de vivir y de seguir aprendiendo que le desbordaba.

Sorprende su perpetua timidez, su dificultad para relacionarse con los demás,

hecho que Robin Willians supo dejar muy bien reflejado en la película.

Oliver Sacks nació en Londres en 1933. Fue el más

pequeño de cuatro hermanos y, durante la Segunda Guerra Mundial, su

familia le envió a un internado para mantenerle apartado de los peligros que

acechaban en aquellos días en cada esquina londinense. Aquella experiencia le

marcaría de por vida y le permitiría entender mejor a sus pacientes, cuando

éstos debían enfrentarse a los castigos que les aplicaba el personal médico de

los centros en los que vivían recluidos.

Su padre era médico y su madre cirujana y anatomista.

Dos de sus hermanos también fueron médicos y Oliver, mientras crecía en una

familia tan académica, albergó durante años serias dudas de que su verdadera

vocación fuese la medicina. A él le apasionaban la biología marina y la

química. También la botánica y la música; acostumbraba a devorar manuales

de historia natural y a tocar el piano.

Le encantaban los helechos, por considerarlos las plantas más antiguas de la tierra y porque, pese a su simplicidad orgánica, habían sido capaces de sobrevivir hasta nuestros días.

Ese espíritu de supervivencia siempre le maravilló.

Gracias

a la influencia de su tío Dave, a quien luego describió en una de sus obras

como “el tío tungsteno”, también se apasionó por los elementos de la tabla

periódica, llegando a coleccionar pisapapeles elaborados con cada uno de ellos.

Empezó estudiando biología y química, pero lejos de

centrarse puramente en dichas materias, se interesaba por las biografías de

grandes químicos y biólogos, porque sentía la imperante necesidad de indagar en

la naturaleza de las personas que habían conseguido dichos logros.

De familia judía, Oliver nunca se sintió demasiado

atraído por ninguna religión, aunque temió a su madre y al modo cómo le

amenazaba con palabras como “abominación” cada vez que intentaba plantearle

abiertamente el tema de su homosexualidad. En Londres, en los años 40 y 50, la

homosexualidad se castigaba con la cárcel. Él no quería provocar ningún

escándalo que salpicase la reputación de su familia. Quizá por ello, cuando

finalizó su etapa de interno en neurología en Londres, recién cumplidos los 27,

decidió viajar a Canadá, donde pretendía cumplir con el servicio militar que ya

no podía aplazar por más tiempo. Quiso alistarse como piloto de aviación en la

Real Fuerza Aérea Canadiense, pero le respondieron que, como médico les sería

más útil y le recomendaron que se lo pensara tranquilamente durante 3 meses,

tiempo que él aprovechó para explorar Canadá, maravillándose con la flora y la

fauna que descubrió en sus idílicos paisajes, mientras lo plasmaba todo con

sumo detalle en sus diarios y en las cartas que enviaba a su familia y a sus

amigos del viejo continente.

|

|

Parque Nacional de Banff, en

Alberta- Canadá

|

Desde Banff se adentró en el corazón de las Montañas

Rocosas y fue allí donde conoció a un profesor con el que no le fue difícil

sincerarse y confesarle sus dudas acerca de su futuro más inmediato. No tuvo

ningún reparo en admitir ante aquel desconocido que era médico, pero lo era

sólo porque otros lo habían decidido por él y que su verdadera vocación era

viajar y escribir. El profesor no dudó en animarle a que continuara viajando y

a que siguiera escribiendo, pero le instó a que siguiera estudiando medicina y

a que lo hiciera en universidades de EEUU. Incluso le prestó dinero para que no

renunciara a su sueño por falta de fondos.

A partir de ahí viajó en tren, en avión, en autobús,

en barco y haciendo autostop hasta llegar a San Francisco, desde donde escribió

a sus padres para que le mandasen ropa, libros, documentos y dinero.

Se enamoró de esa ciudad y decidió que en ella había encontrado su lugar en el mundo. Pero no disponía de permiso de residencia para trabajar allí de forma legal, por lo que tuvo que hacer uso de sus contactos y, por mediación de Michael Kremer, el que había sido su neurólogo jefe durante su período de residencia en el Hospital Middelesex de Londres, pudo entrar en contacto con Grant Levin y Bert Feinstein, neurocirujanos del Hospital Monte Sión, y éstos le dieron la oportunidad de empezar a trabajar con ellos, aunque de manera no oficial, mientras no obtuviese su permiso de trabajo. Eso no ocurriría hasta ocho meses después. Se presentó a un examen para homologar su título inglés en EEUU y lo aprobó con éxito. Su residencia oficial de interno en el Monte Sión comenzaría en julio de 1961. Las semanas anteriores a su incorporación las dedicó a viajar desde San Francisco hasta New York en moto, aunque ésta se le estropeó al llegar a Nueva Orleans y tuvo que proseguir su viaje con unos camioneros que le recogieron en la carretera y le llevaron hasta New York. Allí cambió su moto por otra más potente y pudo regresar a California. Las motos fueron durante toda su juventud otra de las grandes pasiones de Sacks. Sus viajes por el oeste americano estuvieron plagados de paisajes increíbles, anécdotas no siempre agradables y descubrimientos tan espectaculares, como el Valle de la Muerte, las impresionantes secuoyas del Parque Muir Woods o Yosemite.

Ya ejerciendo legalmente como neurólogo, aprovechaba

todos los fines de semana que no tenía guardias para recorrer cientos de

kilómetros sobre su moto. Se sentía liberado, en paz con el mundo y consigo

mismo.

Acabado su período de residencia en el Monte Sión en

la primavera de 1962, se trasladó a Los Angeles, donde prosiguió su preparación

en la UCLA. Fue allí donde empezó a frecuentar el Muscle Beach, una zona de

playa y de culto al cuerpo en Santa Mónica, en la que desarrolló su pasión por

la halterofilia, llegando a conseguir más de un récord en la modalidad de

sentadillas. También empezaría allí su idilio con las drogas y recuperaría su

vieja afición por la natación y el submarinismo.

Cuando en 1965 se trasladó a New York para

especializarse en neuroquímica y neuropatología en la Escuela de Medicina

Albert Einstein, había recorrido más de 150.000 Kms con la moto. Todavía

confiaba en que podía hacerse un hueco como un auténtico científico, pero se

equivocó. Mientras estaba investigando en esa escuela, se embarcó en el

proyecto que desembocaría en su primer libro “Migraña”. Este hecho desagradó

enormemente a su superior, por considerarse a sí mismo una eminencia en la

materia y no aceptar los puntos de vista diferentes que defendía Sacks en su

obra. Le amenazó con dejarle sin trabajo y sin reputación si osaba publicar el

libro. Pero Sacks no se amilanó y, actuando incluso contra la opinión de su

propio padre, siguió adelante y publicó su obra. Le costó su trabajo en el

Albert Einstein, pero supuso el inicio de su carrera como escritor de éxito.

A partir de ese momento, siguió teniendo muchas

dificultades en todos los sentidos, pero siempre estuvo rodeado de buenos

amigos que le apoyaron en sus iniciativas y que no dudaron en ayudarle a abrir

muchas puertas. Alternó su obra literaria con la atención diaria a sus

pacientes en los hospitales en los que trabajó y en las instituciones con las

que colaboró desinteresadamente. Así fue cómo nació su obra “Despertares” a

principios de los setenta, fruto de sus experiencias con sus pacientes del Beth

Abraham, un hospital para enfermos crónicos afiliado a la Escuela Albert

Einstein.

Con el tiempo verían la luz otras obras tan

interesantes y sorprendentes como las dos primeras. Y el mundo empezó a hablar

de Oliver Sacks. Le hacían entrevistas, escribían reseñas sobre sus obras en

importantes periódicos, le invitaban a eventos e incluso la Reina Isabel II de

Inglaterra le entregó la Orden de Comandante del Imperio Británico en 2008.

Lejos de crecerse con su fama, Oliver Sacks siempre

fue un hombre sencillo, que desde los 14 años arrastró consigo la manía de

escribirlo todo en cerca de 1000 diarios que a menudo consultaba para

asegurarse de que su memoria no le traicionaba.

Conoció a personajes tan célebres como Jerome Bruner,

Richard Gregory, Stephen Jay Gould o George Edelman. Intercambió cartas con

eminencias como Luria y tuvo entre sus amigos a escritores como Thom Gunn, en

quien tal vez se inspiró a la hora de buscar un título para su autobiografía

“En Movimiento, una vida”. Gunn había escrito muchos años atrás el poema “On

the move” entre cuyos versos se podía leer: “En el peor de los casos estás en

movimiento, en el mejor no llegas a ningún absoluto en el que descansar.

Siempre estás más cerca si no te detienes”.

|

| Oliver Sacks con Temple Grandin |

De su interés por el autismo, surgieron otros

encuentros con personas excepcionales, como la científica Temple Grandin o el

artista Stephen Wiltshire, quienes han demostrado sobradamente que el autismo,

lejos de ser un problema, puede ser una oportunidad de ver el mundo con otros

ojos y de construir otra realidad posible en la que se puedan desarrollar

habilidades sorprendentes, casi mágicas.

Tras su muerte, Oliver Sacks nos ha dejado un legado

incalculable, recortando distancias entre la ciencia y las personas que sufren

y son objeto de su estudio.

Como él mismo se define en su última obra, sólo ha sido “un ser sensible, un

animal pensante en este hermoso planeta”. Pero, para los que hemos tenido el

privilegio de descubrirle, ha sido mucho más que eso.

Como una luz en la oscuridad de los convencionalismos

más arcaicos, Sacks ha existido para conseguir abrirnos la mente y enseñarnos

con su humildad que otras opciones son posibles. Sólo tenemos que aprender a

perseverar y a mantenernos despiertos y en continuo movimiento.

Estrella Pisa

Psicóloga col. 13749

Comentarios

Publicar un comentario