El Árbol de la Vida

Habituados

como estamos a buscarlo todo en internet y, antes de que éste existiera, en las

bibliotecas, podríamos pensar que toda la historia de la humanidad está documentada,

pero nos equivocaríamos del todo, pues solo tenemos conocimiento del extremo

más saliente de la punta del iceberg.

Cuando hablamos de la

historia de la humanidad nos centramos en fechas y hechos concretos, en restos

arqueológicos o en monumentos que aún se conservan, en libros que han logrado

sobrevivir a la oxidación del tiempo, en obras pictóricas que se han conservado

incrementando su valor de manera exponencial y en nombres de humanos que han

alcanzado la inmortalidad al convertirse en un referente durante siglos para el

resto de la especie.

Pero,

¿acaso el padre analfabeto del primer humano que empezó a dejar esa historia de

la humanidad por escrito, no era también humano? ¿Acaso los padres sedentarios

de los primeros aventureros no contribuyeron con sus genes a que sus hijos

ampliasen los puntos de mira del inconsciente colectivo que hasta entonces

nunca se había imaginado que podía haber más mundo del que veía a su alrededor?

|

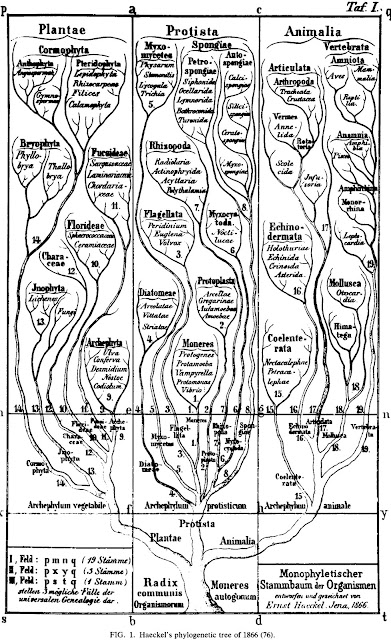

| Primer árbol de la vida diseñado por el biólogo Ernst Haeckel en 1866, a partir de las ideas de Charles Darwin. Se trata de un árbol genealógico de las especies. |

El

eterno dilema de ¿quién fue primero, la

gallina o el huevo? se convierte en una especie de constante cuando nos

embarcamos en la aventura de tratar de descubrir nuestra propia historia como

humanos.

En

pleno siglo XIX, uno de esos aventureros resultó ser Charles Darwin, quien dedicó casi cinco años de su vida a realitzar

un viaje por mar a bordo del HMS Beagle.

Un viaje en el que no dejó de anotar todo lo que iba descubriendo en un pequeño

cuaderno con tapas de cuero.

En la sociedad de su

tiempo, se daba por sentada la estabilidad de las especies como base misma de

la historia natural.

Esta premisa no solo era defendida por el clero y los laicos piadosos, sino también

por los propios científicos. En el mundo existían todas las especies que

existían porque Dios las había creado así, este principio, conocido como la “hipótesis de la creación especial”

tenía que ser considerado inmutable e irrefutable. Darwin se había educado entre quienes lo abrazaban como un dogma de

fe, pero al regresar de su viaje por mares que le llevaron a territorios

desconocidos, tras descubrir toda la diversidad que detectó dentro de una misma

especie, su mente empezó a abrirse y a abrazar otras posibilidades que chocaban

constantemente con los principios y los dogmas en los que se había formado.

Partiendo

de las anotaciones de su cuaderno de viaje en el Beagle, Darwin quiso escribir algo así como un libro de viajes, para lo que

alternó diferentes cuadernos a los que distinguió con diferentes letras del

alfabeto. En el cuaderno A reflejó todo lo que hacía referencia a la geología

de cada lugar visitado. El cuaderno B fue el primero de una serie sobre algo

que llamó ”transmutación”. El

contenido de ese cuaderno le cambió la vida a él y acabaría cambiando la

concepción que hasta entonces se tenía del origen de nuestra propia especie.

Inició

este cuaderno B en julio de 1837 con frases alusivas al libro Zoonomia; or he Laws of Organic Life,

que era obra de su abuelo Erasmus Darwin.

Dicho libro era un tratado médico que contenía reflexiones un tanto provocativas

que ya esbozaban alguna teoría evolucionista. Según Erasmus Darwin, “todos los

animales de sangre caliente han surgido de un filamento viviente, y poseen la facultad

de seguir mejorando de maneras que pueden transmitirse de generación en

generación en un mundo sin fin”.

Estas

ideas generaron en la mente de su nieto una serie de preguntas en consonancia

con las que ya le habían sugerido sus propios descubrimientos durante el viaje

que acabaría cambiando su vida.

¿Es posible que una

especie mejore a través de las generaciones?

¿Es posible el cambio

hereditario a lo largo de la historia del mundo?

Ambas

hipótesis contradecían la hipótesis de la creación especial, pero no

sorprendían al joven Charles. Releer la obra de su abuelo le llevó a otras lecturas

y éstas a gestar nuevas especulaciones. Se preguntaba, por ejemplo, por qué la vida era tan corta y por qué era

tan importante la reproducción. Por qué los animales de un tipo tendían a ser

constantes en su forma en todo un país, pero diferían en islas separadas. Otra

de sus inquietudes era saber si cada

especie que cambiaba lograba progresar y cuáles serían los límites lógicos si

cada nuevo animal se ramificaba con diferentes tipos de mejora en la

organización, haciendo surgir nuevas formas y desaparecer las antiguas.

Tras

estos interrogantes, Darwin advirtió que había descubierto un patrón en el que

regía una especie de “ley de adaptación”.

Las

primeras 21 páginas de su cuaderno B están llenas de este tipo de hechos y especulaciones,

sin un orden concreto, como en un cajón de sastre donde iban a parar todas las

ideas inconexas que iban aflorando en su mente sin haber encontrado un hilo

conductor capaz de darles sentido en su conjunto. Necesitaba, tal vez, una metáfora

y la halló al final de la página 21, cuando escribió: “Los seres organizados representan un árbol”.

Mucho

ha llovido desde aquel primer árbol de la vida en el que pensó Darwin y desde aquel árbol filogenético que dibujó Ernst Haeckel hace 150 años. Mucho se les ha

elogiado a ambos, pero también se les ha criticado. Porque no es fácil aceptar que no

somos el ombligo del mundo, que ningún ente superior pudo crearnos a su imagen

y semejanza y que los humanos que somos ahora apenas tenemos nada que ver con

los humanos que nos precedieron. Tampoco los humanos que habiten este planeta

dentro de mil años (si es que aún resulta habitable y no le habremos hecho

volar por los aires por el impacto de toda nuestra basura y nuestra intransigencia)

se parecerán en nada a nosotros.

La teoría de Darwin, pese

a llegar a ser reconocida y aceptada por la comunidad científica, no ha dejado

de estar sujeta a refutaciones. Demostrándose

que, en algunos aspectos, estaba equivocada, mejorándose en muchos otros y

ampliándose a medida que los científicos que le sucedieron fueron descubriendo nuevos

datos, gracias a potentes microscopios y a la apertura de nuevas líneas de

investigación.

|

| David Quammen y su obra El árbol enmarañado. |

El

libro El árbol enmarañado, una nueva y

radical historia de la vida, del divulgador científico David Quammen vendría a ser a la historia de la biología lo mismo

que el ensayo El infinito en un junco

al mundo de los libros. Es una invitación a descubrir de dónde venimos, pasando

por las vidas de todos aquellos científicos que han contribuido a desenterrar

esos fragmentos de historia de nuestra especie. Como ocurrió con los que

hicieron posible la preservación de los libros en El infinito en un junco, los

científicos de los que se habla en El árbol enmarañado también sufrieron los

ataques de demasiados intransigentes. Desde el propio Darwin, a Haeckel, Woese o Margulis tuvieron que enfrentarse a una férrea ortodoxia que les

amenazaba con el desprestigio si se desviaban de los caminos oficiales. Pero

ellos se mantuvieron en sus trece y consiguieron arrojar un poco más de luz

allí donde solo había especulación y demasiadas tinieblas.

El

descubrimiento del ADN, que abrió la puerta al estudio del genoma humano, ha

puesto de manifiesto que somos como somos gracias, en parte, a un fenómeno

denominado endosimbiosis, que

defendió a ultranza Lynn Margulis.

Este fenómeno hizo posible que una bacteria nos permitiera desarrollar mitocondrias en nuestras células.

Hasta

no hace mucho, distinguíamos entre células

procariotas (sin núcleo) y células eucariotas

(las que tienen núcleo y en su interior bases nitrogenadas de ADN, que permiten

la reproducción). Las primeras

englobarían las bacterias. Nuestro organismo está lleno de ellas, sobre

todo en el tracto intestinal. Gracias a su acción nos mantenemos a salvo de

muchos patógenos que nos podrían causar demasiadas enfermedades. Pero, en algún

momento de nuestra evolución, estas bacterias debieron establecer algún tipo de

contacto más íntimo con nuestras células eucariotas, sentando las bases de lo

que serían las mitocondrias y mejorando considerablemente nuestros organismos

de humanos primitivos.

Si

Darwin había creído que la evolución

seguía un curso lineal y jerárquico, los científicos evolucionistas de hoy en

día abogan más por una estructura de

árbol enmarañado en el que unas especies no tienen por qué descender de

otras sino que pueden establecer relaciones de endosimbiosis gracias al traspasso

lateral de genes de un tipo de

organismo a otro.

En

el libro se habla de la resistencia a

los antibióticos que desarrollan con tanta facilidad los virus. Esta

resistencia no solo se debe al abuso que de este tipo de fármacos ha venido

haciendo la población general en las últimas décadas y a que estos antibióticos

acaben contaminando las aguas y todo lo que se acaba regando con ellas. Se

debe, en gran parte, a la capacidad de

transmisión lateral que tienen estas bacterias.

Se

relata el caso de un soldado inglés que murió en Francia durante la Primera

Guerra Mundial, por una cepa del virus de Shigella flexneri, que causa una

forma de disentería. Esta bacteria se transmite fácilmente por el agua y por alimentos

en mal estado. Muestras de sus tejidos infectados fueron estudiados en

laboratorio y se han custodiado hasta nuestros días bajo la etiqueta de NCTC1.

El análisis de estas muestras biológicas en la actualidad ha revelado que aquel

virus que le mató ya era resistente a los antibióticos cuando aún no se habían

inventado. En 1915 esta cepa ya era

resistente a la penicilina y a la eritromicina, que empezaron a utilizarse

contra infecciones humanas en 1942 y en 1952 respectivamente.

Este

descubrimiento es desconcertante y refleja que en la naturaleza existe la

resistencia a los antibióticos porque de hecho existen antibióticos en la naturaleza. Algunas bacterias producen

substancias antibióticas como armas naturales para utilizarlas en sus luchas competitivas

contra otras bacterias. Las resistencias también surgen de manera natural, como

un rasgo evolucionado, para defenderse de esas armas.

De

todo esto se podría deducir que nos creemos la especie más inteligente y

avanzada del planeta, pero lo que nos lleva a creerlo es precisamente nuestra

mucha ignorancia. Porque unos 2500 años de historia humana documentada no nos

dan derecho a desentendernos de la larga historia de 3500 millones años en que

lleva gestándose la vida en nuestro planeta, que a su vez no deja de ser un punto

apenas visible en la inmensidad inabarcable del universo.

Estrella

Pisa

Psicóloga

col. 13749

HOLA ESTRELLA, me ha gustado tu acertada publicación, no sé muy bien cómo averiguar qué fue primero, pero podríamos empezar con la naturaleza y los animales que tantas crueldades sufren. Ellos habitaban antes que nosotros, desde tiempos inmemoriales. ME HA GUSTADO MUCHO RESEÑA Y REFLEXIÓN. Un beso y un abrazo. comparto tu publicación porque me ha gustado mucho, con permiso. gracias.

ResponderEliminarMil gracias, Keren. Me alegro de que te haya gustado.

EliminarEspero que estés muy bien.

Un abrazo enorme.